[エクセルで行う簡単・速い初期判定用 熱・電磁場解析ソフトのご提案!]

”熱・電磁場に係る研究開発・設計現場で、まずはアイデアを確認するための解析ソフトをご提供します!

●現場の声は、色々なアイデアをまずは素早く確認したいはず!

- 解析ソフトを使って、このアイデアを確認出来ないか?

- でも現場で使いこなせるかしら、操作を覚えるのは大変、専門部署に依頼しますか?

- 導入するにしても予算を計画しなければ?

- 結果を解釈できる専門家が必要になるのではないですか?

●簡単・速い初期判定用解析ソフトμ-EXCELシリーズなら!

- 操作を出来るだけ簡単にして早く結果を出すことで、アイデアの有効性をまず判定する、そんなコンセプトです

- 導入のハードルを下げるサブスクサービスは、月額9,800円、使いたい月単位の申し込み、再開もOK

- 解析ノウハウ.comの動画サイトでヒントを得て、効率的に作業できます

- エクセルファイルのやり取りで、経験豊富な専門家のサポート・アドバイスをご提供します

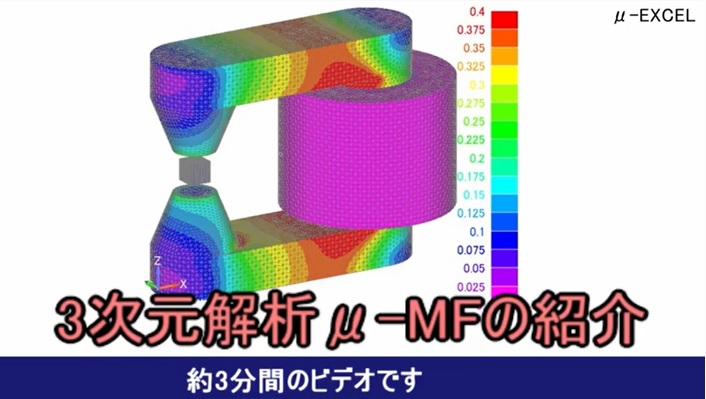

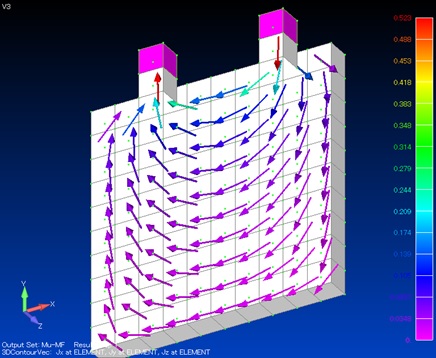

- μ-EXCELで基本特性を確認したら、より精密な3次元解析へ!μ-MFをご利用ください

●まずは、フリーの無料体験版をお試しください あなたのテーマは?

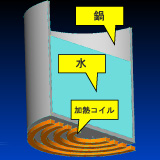

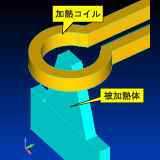

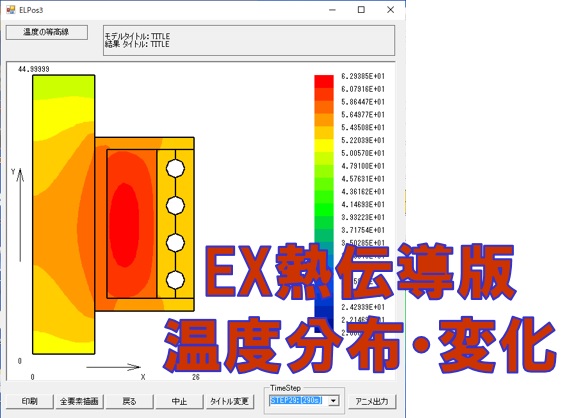

- ◯発熱・冷却回路の温度解析 ◯高周波誘導加熱コイルの温度解析 ◯モータの特性解析

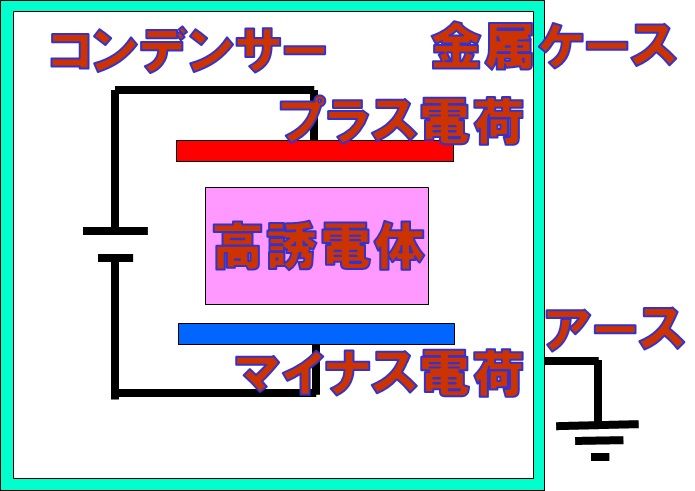

- ◯モータの着磁やトルク解析 ◯アクチュエータの吸引力解析 ◯電極・電荷が作る電場解析

- ◯導体中の電流分布解析 ◯構造物の歪・熱応力解析 ◯ワイヤレス給電 などなど。。。。

[体験版のご案内]

- 体験版をご要望される場合は、下記より体験版をダウンロードして下さい。

- 体験版では、簡単な形状のモデルが計算できます。※5サーフェースまでの制限があります

もちろん例題だけでなく、お客様が新しく作ったモデルも計算できます。 - 現在4種類のテーマ、静磁場版、静電場版、熱伝導版、誘導加熱版のみとなっています。主に操作感を確認していただく目的です。

- マニュアルはこちらから、静磁場版、 静電界版、 誘導加熱版、 熱伝導版、ご覧になれます。

[ダウンロード]

- μ-Excel 静磁場体験版 (mu_excel_trial_MagnetoStatic.zip / 26.749KB)

- μ-Excel 静電界体験版 (mu_excel_trial_ElectroStatic.zip / 27.205KB)

- μ-Excel 熱伝導体験版 mu_excel_trial_HeatConduction.zip / 31.546KB)

- μ-Excel 誘導加熱体験版 (mu_excel_trial_InductionHeaat.zip / 35.003KB)

[インストール方法]

- ダウンロードした圧縮ファイルを任意のディレクトリにて解凍します。

- 解凍したディレクトリ内にある「setup.exe」を実行するとインストールが開始されます。

- あとは、インストーラの指示に従ってインストール作業を行ってください。

[動作環境]

- Windows11,10 / Microsoft Office Excel 2007 以降のバージョンがインストールされた環境にて動作確認済み

●利用実績

- 様々な分野で、通算200社以上の利用実績があります

- お客様の問題に踏み込んだ、プロのコンサルティングをご提供します

- 受託解析も、安価にご提供いたします

- お客様の要望に沿った改良、新シリーズの開発、さらにお客様だけのカスタマイズ開発も行っています

- 1社限定の無料セミナーも開催しています

- 豊富なテーマに進化中のμ-EXCE、お客様のテーマをお気軽にご相談ください

●お客様の声

- こんなサービスがあったのですね!電磁場の知見を色々教えていただき助かります

- 2次元・軸対称近似なので定量的なものは期待していませんが、傾向はしっかり押さえられています

- 解析も行ってもらえるので、急ぎの時や初期データの構築に役立っています

- しばらく使っていなかったのですが、直ぐ再開できました

[動画配信]

- Step0 はじめに

- Step1 エクセルの開始

- Step2 モデル作成

- Step3 DXFインポート

- Step4 メッシュ作成

- Step5 計算実行

- Step6 材料追加

- Step7 結果表示

- Step8 グラフ作成

- Step9 名前つけ保存

- Step10 表面磁束計算

- Step11 トルク計算

|

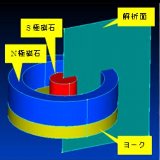

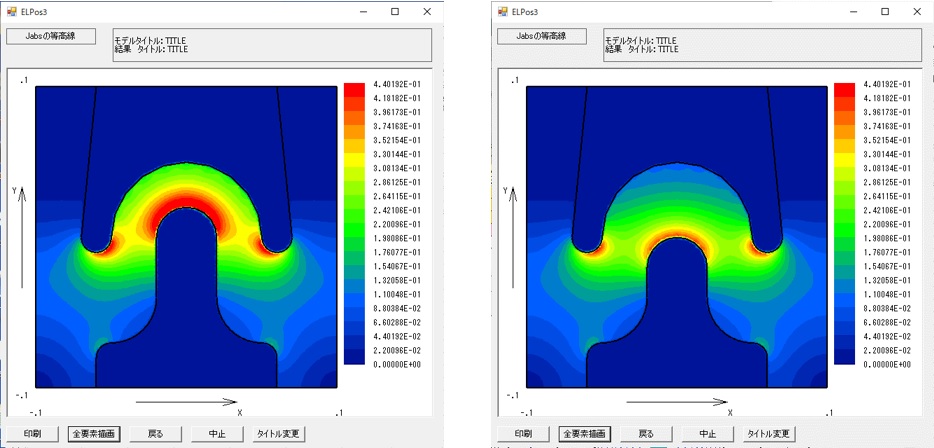

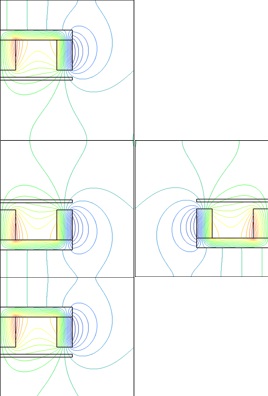

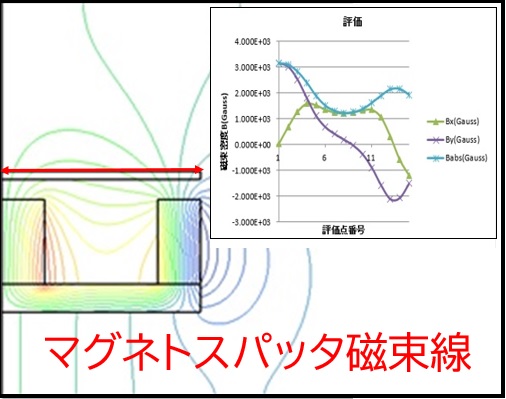

「マグネットスパッタモデル」

|

|---|---|

|

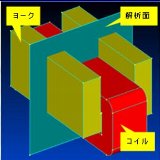

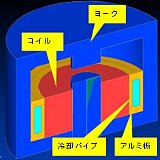

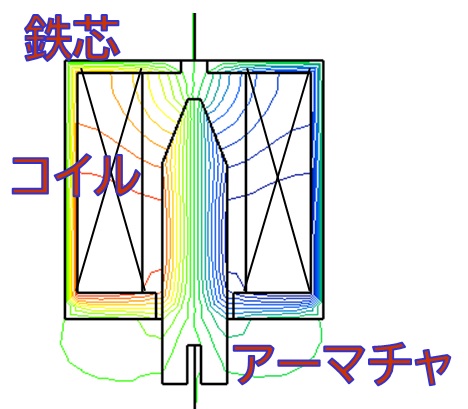

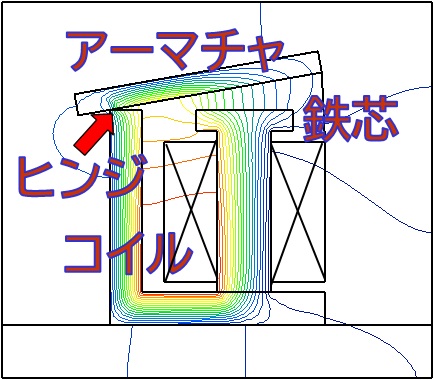

「電磁石モデル」

|

|

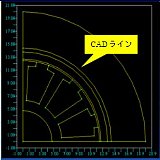

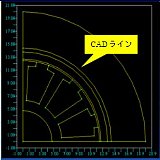

「CADインポート」

|

|

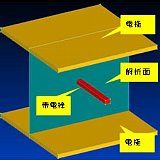

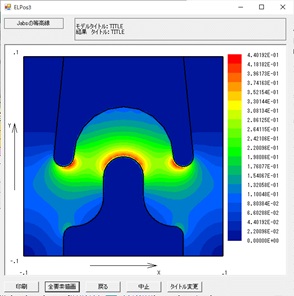

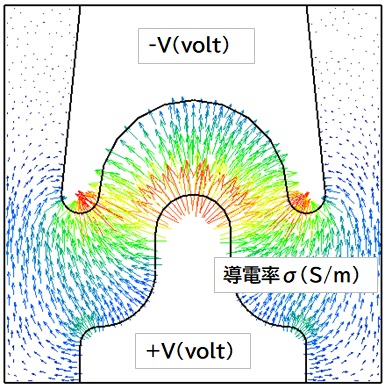

「電極・電荷モデル」

|

|---|---|

|

「CADインポート」

|

|

「電磁石モデル」

|

|---|---|

|

「CADインポート」

|

|

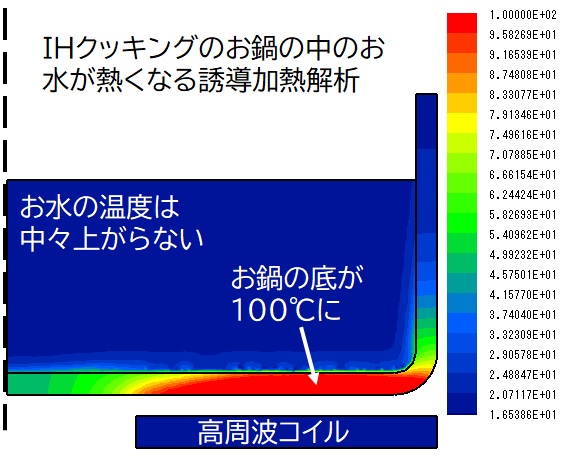

「IHクッキングヒータモデル」

|

|---|---|

|

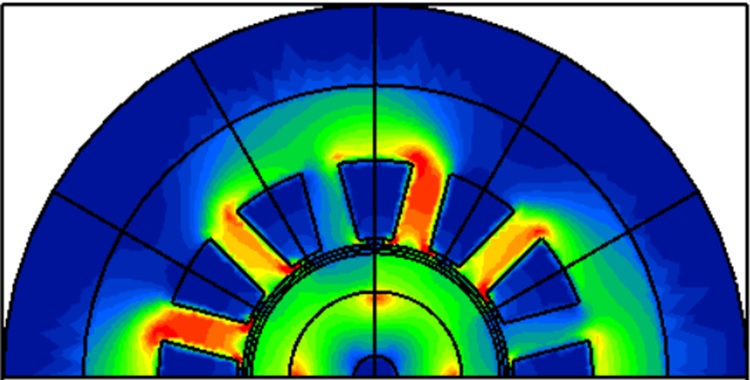

「ギアの高周波焼入れモデル」

|

|

「CADインポート」

|

|

2022/6/8 「3次元電磁場解析ソフトμ-MFの動画公開」

ポイントはこちら |

|---|

|

2022/5/30 「μ-TM 誘導加熱の磁場・温度解析ソフト」

ポイントはこちら |

|---|

|

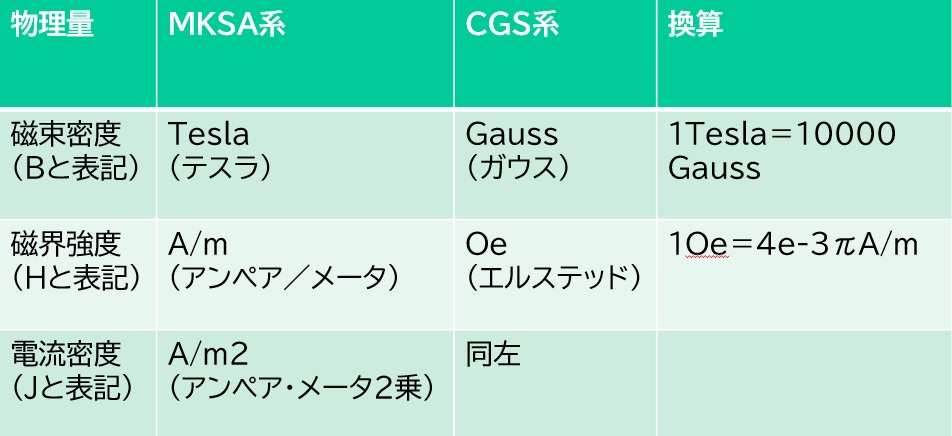

2022/5/24 「μ-EXCEL 磁場の単位のまとめ」

ポイントはこちら |

|---|

|

2022/5/24 「μ-EXCEL 静電流版の紹介」

ポイントはこちら |

|---|

|

2022/5/16 「MRI磁気シールドルーム設計ソフト」

ポイントはこちら |

|---|

|

2022/5/13 「コンター表示を見やすく」

ポイントはこちら |

|---|

|

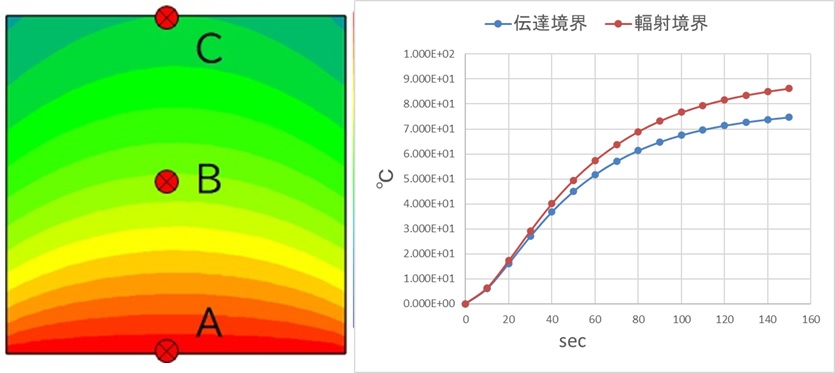

2022/5/12 「温度解析の伝達・輻射境界」

ポイントはこちら |

|---|

|

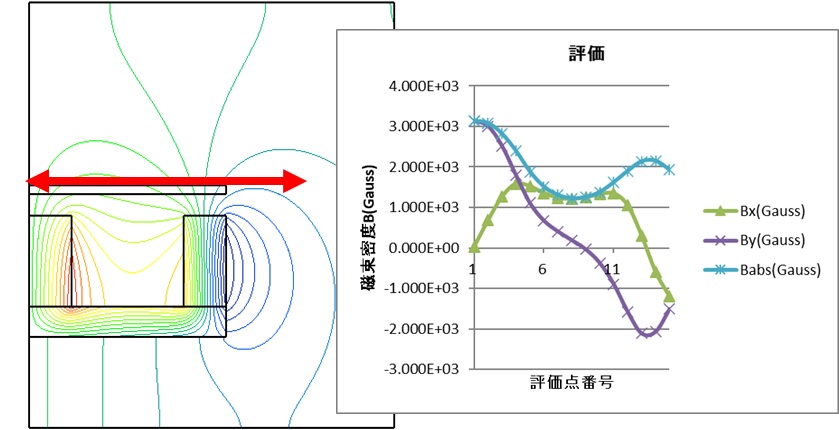

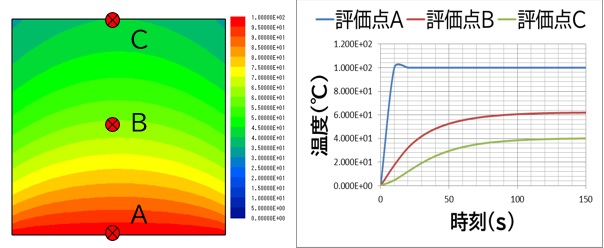

2022/5/11 「評価点とグラフ表示」

ポイントはこちら |

|---|

|

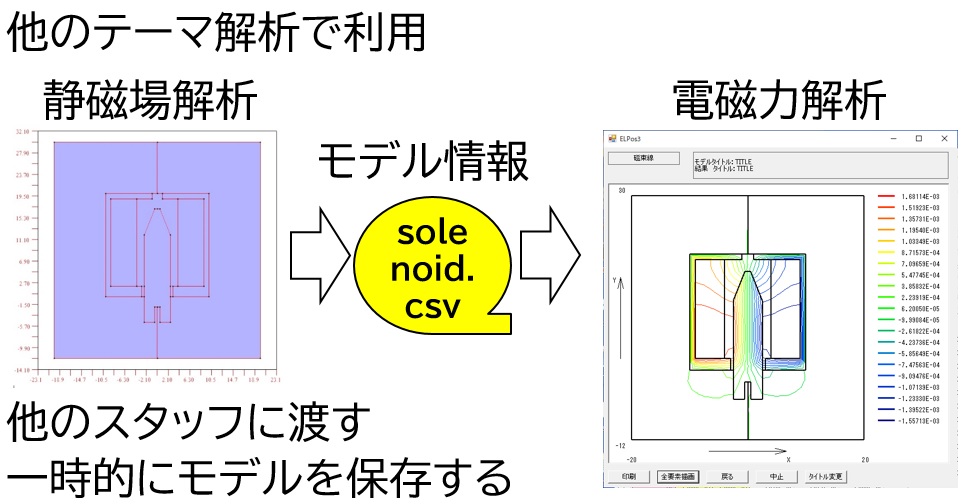

2022/5/10 「モデル情報のインポート」

ポイントはこちら |

|---|

|

2022/5/9 「静磁場解析の境界条件」

ポイントはこちら |

|---|

|

2022/4/28 「等高線とベクトル表示で現象を理解」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/12/24 「静電流版では導体内の電流密度と電極間の抵抗を算出」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/17 「静電流版では発熱エネルギーから抵抗Rを算出します」

ポイントはこちら |

|---|

|

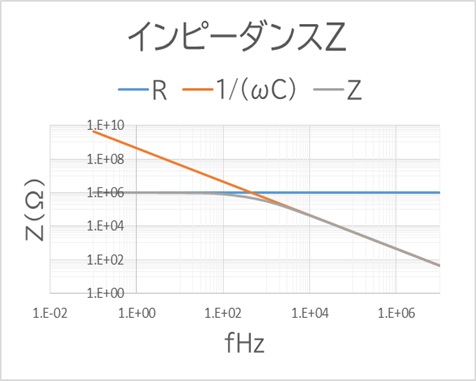

2021/11/16 「インピーダンスの周波数特性はCとRから求めます」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/15 「磁場・渦電流・発熱を計算します」

ポイントはこちら |

|---|

|

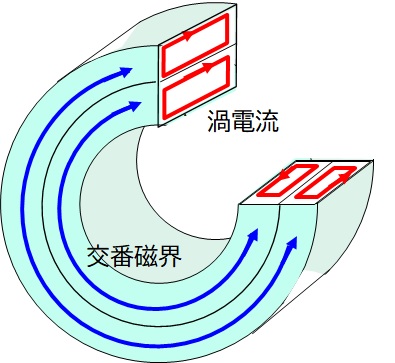

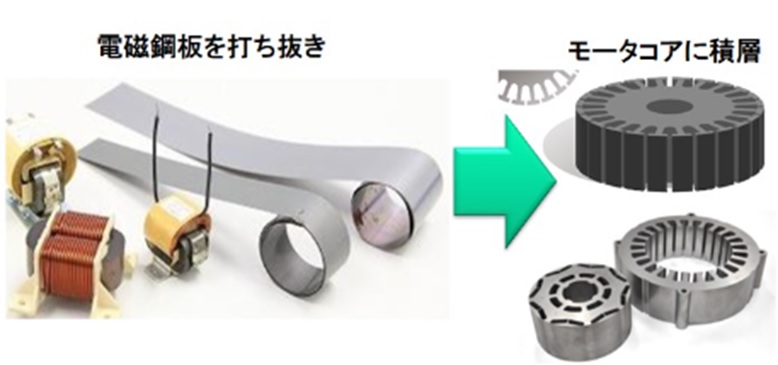

2021/11/12 「渦電流はエネルギー損失です、積層鋼板は損失を低減します」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/11 「渦電流は導体の表面を流れます」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/10 「電場・電位分布さらにキャパシタンスを計算する」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/9 「キャパシタンスは求まるの?」

ポイントはこちら |

|---|

|

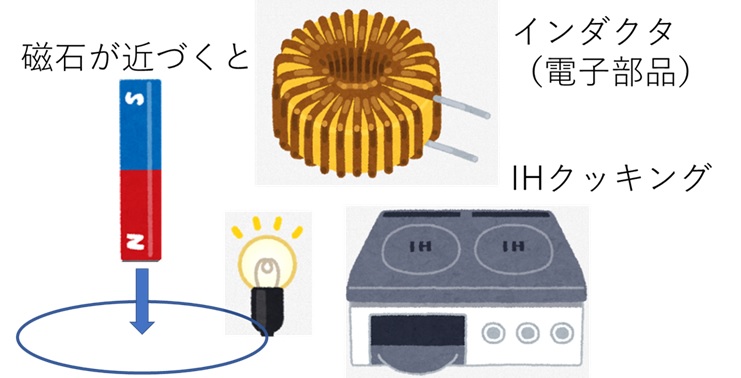

2021/11/8 「IHクッキングは誘導加熱解析で」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/5 「誘導加熱解析では磁気と熱特性が必要」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/4 「発熱・冷却の非定常熱計算」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/2 「定常熱解析は熱容量を0にする」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/11/1 「ex電磁力版の紹介」

ポイントはこちら |

|---|

|

2021/10/29 「吸着力・トルク利用製品の解析あれこれ」

|

|---|

|

2021/10/28 「マグネトスパッタ解析」

|

|---|

|

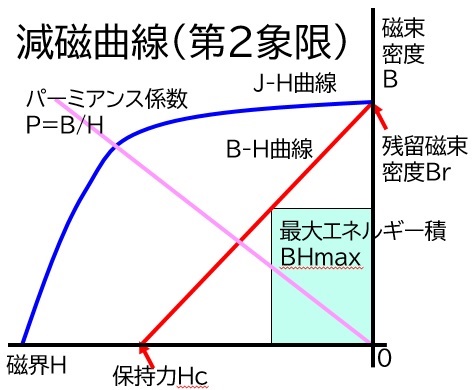

2021/10/27 「永久磁石の定義」

|

|---|

|

2021/10/26 「サブスクサービスとサポート」

|

|---|

|

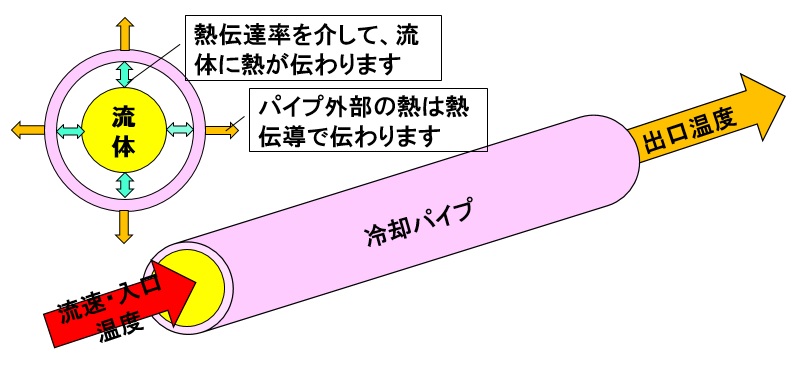

2021/10/25 「温度解析で冷却パイプの流速」

|

|---|

|

2021/10/21 「電磁気シミュレーションの世界へ」

|

|---|

|

2021/10/20 「解析ノウハウの活用法」

|

|---|